まえのページへ

今年の1月7日の新聞に自動車保険料の値上げという記事が出ていた。

10才ごとに区切り全体的に値上げをするが、60歳以上は事故が増加しているので、

保険料の値上げ額を高くするという内容の記事が出ていた。

今までは、運転経験が浅い26歳までのドライバーについては保険料を高くしていたが、

少子高齢化に伴い、高齢者のドライバーも増え、それに伴って事故も多く発生している。

しかも保険料の支払いが長引く事故が多く、全体的な支払保険料を圧迫しているとのことである。

従って、高齢者のドライバーには相応の保険料を払ってもらおうというものである。

今までは、若ものにだけ負担額を高くしていたが、

加入者の公平負担の原則から年代ごとの支払額に応じて、

保険料の負担してもらおうというものである。

保険会社は一定の利益を上げなければならず、損益を出してまでお客を獲得する必要はないのである。

事故の少ない優良な客を抱えている方が経営上は好ましいわけであり、

事故の多いお客は手間も増えるし、要らない客なのである。

長年保険会社と付き合ってきて、身勝手なと、言いたくはなるのであるが、

60歳を過ぎたドライバーは、ある意味不良運転者なのである。

若い人に事故が多いのは、運転経験年数が短いので運転に慣れていない、

その上、不用意にスピードを出す、無謀な運転をするなどからである。

一方、ベテラン運転に事故が少ないのは、運転経験を積むことによって、

事故回避の危険予知の運転操作を身につけるからである。

それに、危険に遭遇した場合には、状況を認識し判断を下す前に、

無意識のうちに事故回避の運転操作を、

自動的な感覚による動作パターンで行動することが出来るようになるからである。

しかし、これらの事故回避の無意識の動作も、年齢とともに衰え、用を為さなくなる。

60年という年代になると、体も弱り、運動機能も若い時のように早く反応しなくなる。

現に、70才以上になると、

運転免許証の更新時には、講習事項や痴ほうの確認と称して検査事項が増えてくる。

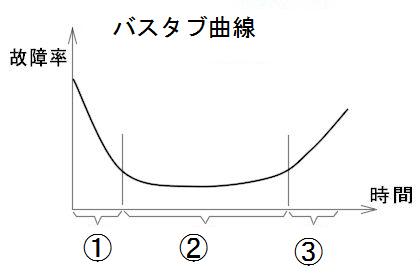

この記事をみて、機械や設備の故障率が経時でどのように変化するかを表したバスタブ曲線に同じだと感じた。

右図のように、機械や設備などの運転当初は初期故障(①)が頻発し、

だんだんとその故障も少なくなる。その後は安定期に入り、

発生するのは突発故障(②)である。

この時期が長く続くが、部品の摩耗が始まり寿命が近づくとまたトラブルが発生し始め、

摩耗故障(③)の発生が増加し始めるというものである。

自動車の故障を例にして考えると納得してももらえるものと思う。

特に、摩耗故障期は、走行距離10万キロ、経過時間で10年とかいわれている。

タイミングベルトは10万キロも走ると劣化して交換が必要になる。

また、時間の経過では樹脂やゴムなどの劣化が進んでしまう。

このため維持費が極端に上昇し始めるのである。

そろそろ買い替え時期かと考え始める理由である。

昨年乗り換えた14年目のディーゼル車では、13年目から故障が続発し始め、

グロープラグの交換、ダイナモの故障等を正に経験した。

この時期が長く続くが、部品の摩耗が始まり寿命が近づくとまたトラブルが発生し始め、

摩耗故障(③)の発生が増加し始めるというものである。

自動車の故障を例にして考えると納得してももらえるものと思う。

特に、摩耗故障期は、走行距離10万キロ、経過時間で10年とかいわれている。

タイミングベルトは10万キロも走ると劣化して交換が必要になる。

また、時間の経過では樹脂やゴムなどの劣化が進んでしまう。

このため維持費が極端に上昇し始めるのである。

そろそろ買い替え時期かと考え始める理由である。

昨年乗り換えた14年目のディーゼル車では、13年目から故障が続発し始め、

グロープラグの交換、ダイナモの故障等を正に経験した。

個々の車をみれば性能にもあたり外れはある。

10万キロ以上走ってもびくともしないものもあれば、10万キロ以前にダウンするものもある。

しかし、平均をとれば10万キロということであろう。

人間で言えば、同じ年齢でも維持性能の良し悪しはあるが、

時間軸はずれてもいずれは経験する摩耗故障期である。

新品と交換できない我々は、ごまかしながら機能を維持していくしかない。

60歳は、10万キロという、人生の長い道のりを、ひたすら走ってきて、

部品も故障するようになり、疲れもでてきたころである。60歳は摩耗故障期なのである。

保険統計の示す値は、個人個人の事故確率が高くなってきていることを如実に示しているのである。

確かに、労働災害の統計でも高齢者による災害が多いのである。

好むと好まざるとにかかわらず働かざるを得ない高齢化社会である。

現役時代には、老いを自覚することが、事故防止へとつながるのだと説いてきた。

私自信、摩耗故障期に入ったことを自覚し、若い時のようには焦らず、ゆっくりと、

スピードを控え目にして、運動機能の衰えに対応できるよう運転することが肝要なのかと考えるのである。

そして、便利で必要不可欠な乗り物である自動車、いつ卒業するか、難しい選択でもある。