まえのページへ

リスク低減対策を講じるが、その効果は。

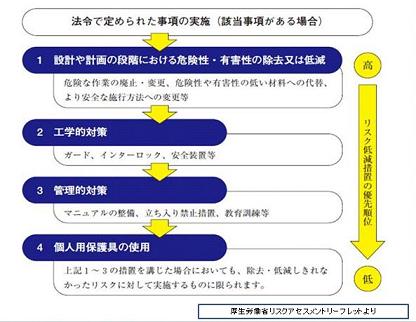

リスクアセスメントを実施し、リスク評価の結果が、一定基準以上となれば、

リスク低減対策を講じなければなりません。この際、リスク低減対策は、

右図のような優先順位で対策をとるべきだとしていいます。

つまり、①危険性・有害性の除去または低減、②工学的対策、③管理的対策、

④個人用保護具の使用の順序であります。なぜこの順番なのかを、

安全率の観点から考えてみたいと思います。

リスクアセスメントを実施し、リスク評価の結果が、一定基準以上となれば、

リスク低減対策を講じなければなりません。この際、リスク低減対策は、

右図のような優先順位で対策をとるべきだとしていいます。

つまり、①危険性・有害性の除去または低減、②工学的対策、③管理的対策、

④個人用保護具の使用の順序であります。なぜこの順番なのかを、

安全率の観点から考えてみたいと思います。

また、リスクアセスメントを実施しますが、対策をとるが、

リスク評価が定量的なのか自信ないとの声もきかれます。

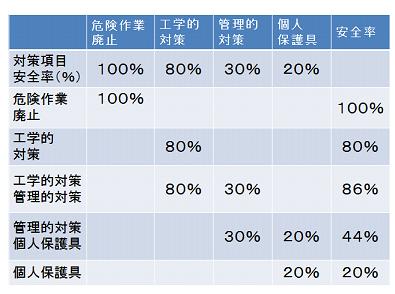

確かに、実施する対策がどの程度の安全率となるのか判断に苦しむところです。

そして、リスク評価が基準を超えているものは、基準以下にしなければなりません。

考え方を整理してみたいと思います。

工程を無くすこと

自動化などで、工程の廃止をしたり、作業方法の変更をすることです。

有害性のない物質に変更すると、人と有害物の接触がなくなり100%の安全率となります。

また、有害性の低い物質に変更すると安全性に応じた安全率となります。

このようにすることでとで、人間の作業との係わりがないので、

管理的介在をなくすことができ高い安全率となります。

対策を立案するには困難がありませが、工程が存在する限り続きますので、最も効果的です。

工学的対策

工程の廃止や物質の代替が出来ない場合、安全装置などの工学的対策です。

挟まれ・巻き込まれ防止のために、インターロックの設置やガードの設置をします。

しかし、この場合は、インターロックが故障したり、

ガードを作業性から完全なものに出来ないなどの事象が考えられます。

従って、100%の安全率とはなりません。

安全率はこれらの安全対策の計装機器の信頼性やガードの安全性が安全率になります。

管理的対策

管理的対策としては、作業標準を整備し、安全教育を実施したりします。

作業上の安全の注意点などを教育します。動いているものには手を出さないこと、

必ず停止して作業すること等。そして、元電源を切ること等を作業標準に記載し、教育をする。

作業標準を守れば、事故は起きないので、一見、安全のように思えますが、

いつも、注意して作業し、手順を守っているとはいえない。

管理的対策は、すべてが機能して安全が確保されます。

つまり、作業標準の注意事項が理解されていること、作業標準を守ること、

教育は定期的の行われていること等の対策は直列系の信頼度となっている場合が多いのです。

理解度を50%、順守度を60%とすると、0.5×0.6=0.3となります。

関係する項目が多いほど安全率は低くなります。(もっと考えてみる必要があるか)

このように考えると、管理に依存する対策は低い安全率となってしまいます。

知識などの管理に頼る対策は意外と安全率が低いことの想像は、

ほとんどの国家試験が60点で合格ということからも理解できます。

個人用保護具の使用

個人用保護具の着用を対策で挙げたとします。化学物質の取扱いや粉じんの取扱いでは、

ガスマスクや粉じんマスクの着用を対策とします。ガスマスクの使用を例にして考えると、

マスクを常時しているか、マスクをきちっと着用しているか、吸収缶の有効期限はすぎていないか、

吸収缶は物質に適しているか、吸収缶は破過していないかなどの全てが直列系の信頼度となります。

したがって、順番に、安全率を0.5、0.8、0.8、0.8、0.8とすると、

全部掛け合わせると0.2となり、意外と低い結果になることが分かります。

これらも、対策としての有効性を高めるには、安全率の低いところに重点的に対策を講じれば、

直列系の信頼度といえども安全率は高くなり、有効的対策となることが分かります。

安全対策はどうあればよいか

こう考えてきますと、信頼度の考え方で、実施した安全対策の有効性を判断することができます。

ほとんどの人がかかわる作業の場合は直列の場合が多いのですが、

安全対策を独立させたシステムとすることで並列系の信頼度とすることができます。

工学的対策と管理的対策を並列で実施した場合の安全率の計算は、

1-(1-0.8)×(1-0.3)=0.86となり安全率は向上します。

したがって、安全対策は並列での安全対策を多くとり、

かつ質が高いほど安全率の高い対策とすることができます。

こう考えてきますと、信頼度の考え方で、実施した安全対策の有効性を判断することができます。

ほとんどの人がかかわる作業の場合は直列の場合が多いのですが、

安全対策を独立させたシステムとすることで並列系の信頼度とすることができます。

工学的対策と管理的対策を並列で実施した場合の安全率の計算は、

1-(1-0.8)×(1-0.3)=0.86となり安全率は向上します。

したがって、安全対策は並列での安全対策を多くとり、

かつ質が高いほど安全率の高い対策とすることができます。

これらを整理してみると右図のように考えることができます。

しかし、むやみに対策を講じるのではなく、フールプルーフやフェールセーフの考え方を取り入れ、

質の高い安全対策を実施することが良いと思われます。

(※各対策の安全率は、概略の考え方ですから実際の安全対策で考える必要があります。

また、独断的に考えた点がありますので、間違い等あればご指摘下さい。)