まえのページへ

転落事故の報道が絶えない

記憶にまだ新しいと思いますが、8月14日、カナダと米国の国境にあるナイアガラの滝で、

日本人の女子学生が柵から転落して滝にのまれ、行方不明となったというニュースが報じられていました。女子学生は、ナイアガラの滝の上で写真を撮ってもらおうと、展望台の鉄柵に傘を片手に持ってまたがり、降りようとしたときに、そのままバランスを崩して滝の約25メートル手前の川に落下し、滝にのまれたということです。

このニュースの半月ほど前、こんなニュースもありました。

7月31日の深夜、八丈島に向かって伊豆大島付近を航行していた

東海汽船のフェリー「かめりあ丸」から、大学の男子学生グループ7人が、

乗船直後からデッキで酒を飲み、プロレス遊びなどをしていたが、

このなかの22歳の男性が高さ130センチの手すりにまたがり、

23歳の男性とふざけ合っていたところ海に転落し、

捜していた23歳の男性も約10分後に誤って転落したとのことです。

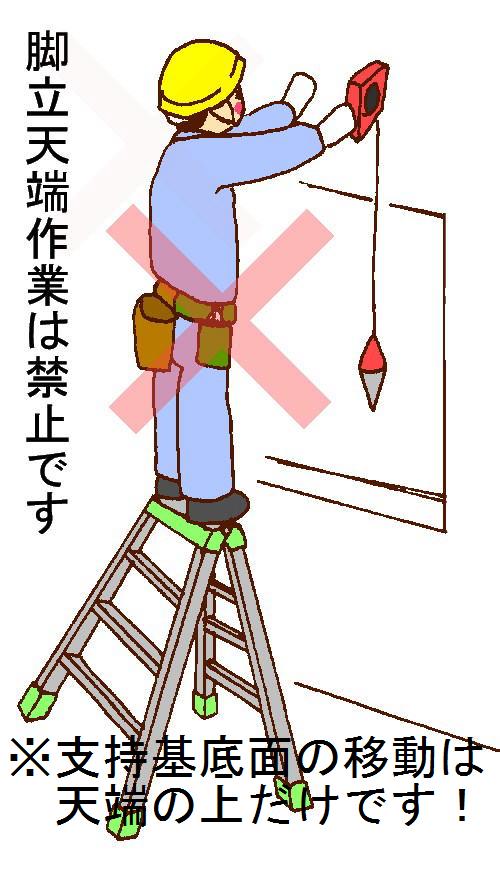

安全柵は何のために・その高さはどの程度必要か

これらの事故、転落防止のために安全柵が設けられているが、

無謀にも安全柵の上に上がり転落して死に至ったケースです。

安全柵は人を危険区域と遮断するために設置してあり、

柵の上に上がるということまでは想定していません。

柵の高さは、人間の重心を考慮して、寄り掛かっても、

あるいは歩行時によろけても、身体が柵を超えないような高さに設計してあるのです。

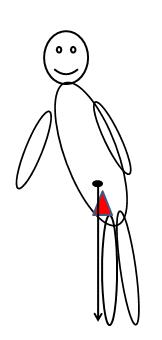

人間の重心は、平均的体型のひとでは身長の54%の位置、

つまり、へその数cm下と考えられています。

現在、20代の平均身長は171cmでありますから、92cmということになります。

実際には、この高さに靴の厚みを加えたものが重心位置となります。

人の重心が柵の天部分より下か通路側にあれば転落の危険はないわけですが、

安全衛生規則では架設通路で85cm、踏切橋で90cmの手摺りを設置することを求めています。

従って、背の高い人や柵から身を乗り出したりして作業する場合には危険ということになります。

一方、建築基準法では、バルコニーなどの手摺りの高さは110cmという規定を

設けていますので、この高さなら大丈夫ということになります。

しかし、先のようによじ登ったりしたのでは、これらの安全柵も効果以前の問題です。

柵の上に登らせないということを考えるのであれば、

工場など進入禁止を掲げる場所では、よじ登れない高さにするとか、

有刺鉄線を柵に上に張り巡らすことが必要になってきます。

なぜ転落するのか理論的に考えてみよう

物理の話になりますが、柵に寄り掛かった場合、柵を支点として、

重心にモーメント力が働きます。

重心が支点の垂直線より右にある場合は地上でモーメント力を支え、

重心が支点の垂直上にある場合は釣り合い、

重心が支点の垂直線より、右図のように左にある場合は危険場所に転落するということになります。

これが柵の上に上がった場合は、尻や股間を支点に、

重心がずれた方向に転落することになります。

重心を支点の垂直線上に維持するために手や足で重心の移動を

物理の話になりますが、柵に寄り掛かった場合、柵を支点として、

重心にモーメント力が働きます。

重心が支点の垂直線より右にある場合は地上でモーメント力を支え、

重心が支点の垂直上にある場合は釣り合い、

重心が支点の垂直線より、右図のように左にある場合は危険場所に転落するということになります。

これが柵の上に上がった場合は、尻や股間を支点に、

重心がずれた方向に転落することになります。

重心を支点の垂直線上に維持するために手や足で重心の移動を

コントロールして辛うじて安全を保っているのです。

手や足で手摺の何かにつかまって重心を保持することが出来なければ

奈落の底へと転落してしまうことになります。

ですから重心を保持することが困難な柵の上に上がるということは自殺行為に等しいのです。

コントロールして辛うじて安全を保っているのです。

手や足で手摺の何かにつかまって重心を保持することが出来なければ

奈落の底へと転落してしまうことになります。

ですから重心を保持することが困難な柵の上に上がるということは自殺行為に等しいのです。

人間が立ち続けるのはなぜか

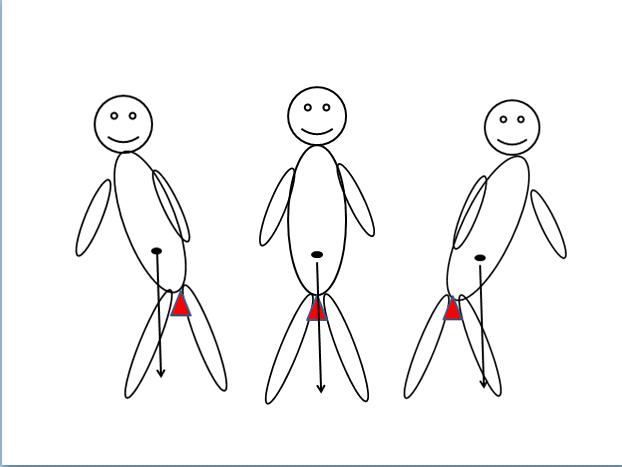

ところで、人間はなぜ転倒せずに二本足で立っているのでしょうか。

重心からの垂直線が足の裏の支持基底面内に入るようにし、身体全体の重さを支えているのです。

そして、手を動かし身体を揺らして、時には足を動かして、

重心が支持基底面内に位置するように修復しているのです。

生まれてずっと訓練していますので考えなくても無意識のうちに立ち続けることが出来るのです。

犬や猿は4本足ですから支持基底面が広く安定しています。

これは、重心と支持基底面の角度が大きい方が安定ということになります。

言い換えると、同じ面積なら重心が低い方が、

同じ重心の高さならば支持基底面の広い方が安定するということになります。

重心を利用した遊び道具の起き上がり小法師の達磨は、何度倒しても起き上がります。

これは、全体が軽い紙で作られて、下に重りが入れてあるので、

重心が極端に低くなり、回転モーメントがはたらき倒れないのです。

また、ヨットややじろべなどは支点より重心が下にあるので、復元力が働き元にもどります。

しかし、別の疑問が出てくるのではないでしょうか、

人間の重心は90センチという高さにあるのに、なぜ何時間も立ち続け

歩いたりすることが出来るのか。実は、重心のブレを基底面内に入るよう修正するには、

重心の高い方がコントロールし易いのです。不思議に思われるかもしれませんが、

傘の柄を手の裏に載せて立てようとしてもなかなかバランスがとれないが、

先を下にしてやるとバランスがとりやすいことを経験してことがあると思いますが、

理論的にはこれと同じです。

先を下にしてやるとバランスがとりやすいことを経験してことがあると思いますが、

理論的にはこれと同じです。

また、大人に比べて、子供はよく転ぶと言われています。

これは、子供は足が短く大人に比べ重心の高さが絶対的に低く、

バランスをとるのは困難なためです。

もちろん、子供の場合は、転びやすい原因に、筋肉の弱さ、経験不足、

運動能力不足、視野空間が狭いことが原因していると言われています。

老人の転倒はどうして重大災害となるのか

老人の転倒災害も後を絶ちませんが、老人の場合は加齢により、

筋力が弱まり、つま先が上がり難くなって転びやすくなることが原因です。

おまけに、背骨が曲がると、重心が前に移り余計につま先が上がらなくなるのです。

リュックを胸に担いだ場合と背中に担いだ場合の歩行をしてみれば、

重心位置によるつま先の上がり具合を体感することができます。

それに、高齢者は、筋力が衰える、反応が鈍い等の理由で転倒しやすくなるのです。

そして、重心が高いということは重大災害につながる原因を秘めているということです。

つまり、バランスをとる上では効果的な高い重心も、

転倒した場合には大怪我となる可能性を持っています。

子供よく転ぶが大した怪我はしない、しかし、大人や老人は大けがをすると言います。

これは位置のエネルギーの大きさが原因しているのです。

位置のエネルギーは重さ×重力×高さであり、衝突した時のエネルギーは大人の方が高いのです。

そして、老人になると身体の反応も鈍く、

衝撃力を緩めるための受け身や腕力が弱いため被災の程度が大きくなります。

それに、老化で骨も骨粗鬆症などでもろくなり、骨折などの怪我を発生させることになります。

日頃から姿勢を正しく保つように訓練しておくことが必要でしょう。

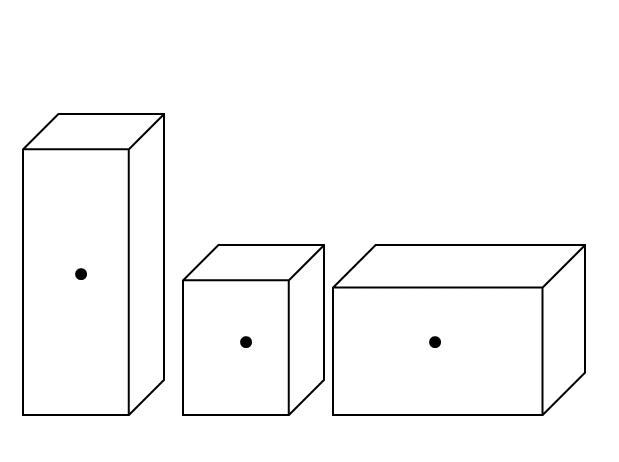

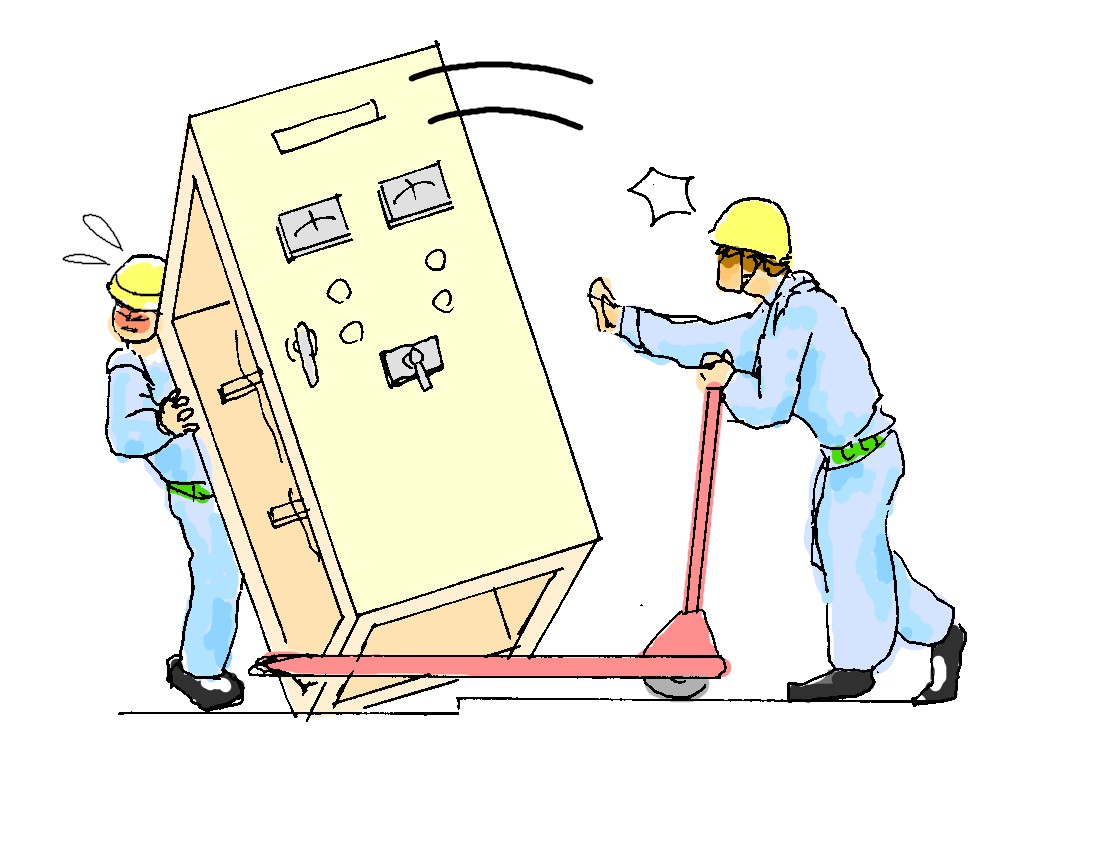

工場で経験した重心に関連した災害

こう考えてくると、思い出すことがあります。災害の発生を減少させるために、

類似災害防止の防止に努めその成果が出てきていました。

しかし、その後に発生したのが、重量物の運搬時にバランスを崩して発生した

重量物の転倒による災害です。重心に掛かるモーメントを考慮することが出来ず、

ホークリフトからのコンテナの落下や、重量別の転倒による骨折災害でした。

重心の高さと不安定さ、そしてエネルギーの大きさについてもっと教育しておけば

防げた災害ではなかったかと思うのです。

しかし、その後に発生したのが、重量物の運搬時にバランスを崩して発生した

重量物の転倒による災害です。重心に掛かるモーメントを考慮することが出来ず、

ホークリフトからのコンテナの落下や、重量別の転倒による骨折災害でした。

重心の高さと不安定さ、そしてエネルギーの大きさについてもっと教育しておけば

防げた災害ではなかったかと思うのです。

災害の一つに、車輪のついた重量物の転倒による災害がありました。

運搬時に車輪が小さすぎて溝にはまり、重心が高いので転倒したという事例です。

車輪を利用して物を移動する際には、車輪が接地面から転がり摩擦を受けますが、

接地面の凸凹の大きさに対して、車輪の直径が十分に大きければ『転がり摩擦』は小さくなります。

走行面の凹凸にも耐えることが出来ます。

これには、接地基底面を広くして、転倒に必要なモーメント力は大きくし、

安定性を増しておけば移動も容易にできたのにと思うのです。

人間の不安全行動だけに注目するのでなく、

工学的観点から設備面にも注意を払うことが求められていた事例です。

今になって思うと経験が浅かったのだと思います。

世間では、重心を考慮しないで発生する事故は本当に多く発生しています。

クレーンが倒壊した、鉄板が倒れて下敷きになったなど、

建設業や造船業でもこれらの重心に関連した災害はよく発生しています。

物体の重心はどこにあるのか、高いと不安定である、

十分な基底面は確保されているのかを十分認識して作業にとりかかることが必要です。